楽譜を買いに行かれたことはありますか?

ピアノのレッスンに通っている方の場合、

先生が楽譜を買って準備しておいて下さることが多いかもしれませんね。

けれども、先生から「ハノンを使うから、楽譜を買っておいてね」

と言われたとします。

楽譜を買いに楽器店へ行ったとします。

ハノンだけでも色々あります。

一般的に使われることが多いのは、

全音楽譜出版の青い表紙のハノンです。

けれども、白い表紙の音楽之友社からもハノンは出版されています。

ヤマハでレッスンを受けている方なら、

ヤマハが出版しているハノンを勧められることもあるかもしれません。

学研や、ドレミ出版なども国内の楽譜出版社としては有名で、

それぞれ、ハノンを出版しています。

大人向けのハノンや、子ども向けにディズニーキャラクターが描かれたハノンもあります。

海外の出版社からはペータース版やウィリス・ミュージック社、シャーマー社など、

本当に多くの出版社が同じタイトルで楽譜を出版しています。

もちろん、ハノンは一例で、ベートーベンやモーツァルトなど、

他の作曲家の楽譜においても同じです。

先生から出版社を指定されずに買いにいってしまうと、

一体、どのハノンを買えば良いのか分からなくなってしまうかもしれません。

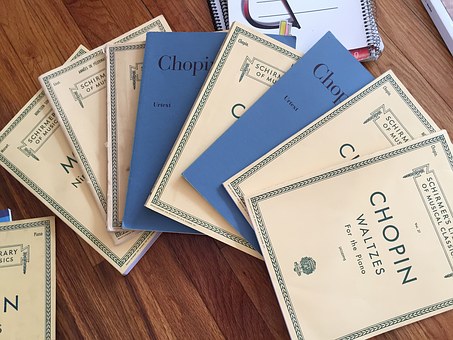

左の4冊は上から国内の出版社のもので、全音楽譜出版、春秋社、音楽の友社、全音楽譜出版のピースです。

国内の楽譜としては、使われる頻度も高いように思います。

残りの楽譜は海外ものです。大学生の時は、持ち歩くにも輸入盤の方がカッコいい気がして、

「やっぱり、原典版だよね」と言いながら、使っていたように思います。

でも、使いやすく、値段も手頃なので、私は全音楽譜出版が本当は好きです。

同じタイトルの楽譜が何種類もある理由

なぜ、同じ作曲家の楽譜が異なる出版社から何種類も販売されているのかというと、

解釈がそれぞれ違うからです。

音楽を専門的に勉強する人は原典版と呼ばれる楽譜を使うことが多いです。

ヘンレ版、ウィーン原典版、ペータース版などの原典版が有名ですが、

原典版の特徴は、表情や強弱の指示が細かく書かれていないことにあります。

表情や強弱記号が書かれていないから、何も表情をつけずに曲を弾けば良いというものではなく、

自分で考えて表情をつけていかなくてはなりません。

けれども、自分で考えるためには、様々な勉強を重ねていかなくてはなりません。

それは、とても労力のいるものですし、勉強してからではないと、

ピアノを弾くことができない、となると、小さな子どもや、趣味でちょっと弾きたい人には

ハードルが高すぎます。

そこで、専門的な知識を持った人が、様々な解釈をして、表情記号や強弱記号を書き込んだ楽譜を作っています。

出版社、校訂者の数だけ、解釈がある、と言えるのです。

だいたい同じだけど、微妙に違う、という程度のものから、

全然違うじゃないか!と感じるものまで、様々です。

弾きたい曲の楽譜を出版社ごとに見比べてみると、その違いがよく分かると思います。

結局、楽譜は何を選べば良いのか

楽譜の種類が多過ぎて、どの出版社を選べば良いか分からない、という方は、

習っている先生に相談してみると良いでしょう。

もし、「好きなのを買ってきて良いよ」と言われたら、

自分が見やすいと感じるものや、自分が参考にしているピアニストの演奏に近い解釈がされている楽譜がオススメです。

もちろん、見た目がカッコ良いから輸入楽譜を使いたい、というのも良いと思います。

楽譜がカッコいいから、やる気になる、というのも良いことだと考えているからです。

私は子どもの頃、「子どもの○○」「小さな手のための○○」というような楽譜を先生から与えられていました。

確かに子どもだし、手も小さいけれど、何だかバカにされているようで、嫌だった記憶があります。

なんで、もっと大人っぽい楽譜を使わせてくれないんだ!と(笑)

当時、全音楽譜出版のツェルニーやブルクミュラーを使っている年上の生徒さん達を見て、

私も、あの青い表紙の楽譜が良いのに、なんで、私の表紙には果物の絵が書かれているんだ!

と思っていました。先生は、小さい子どもには可愛い楽譜、弾きやすい楽譜、と思って

選んで下さっていたのでしょうが、私は嫌だったのです。

かなり、気分は下がり、チェルニーが嫌いな理由はこれが原因だったのではないか、とさえ思っています。

楽譜を買いに行く時は、楽譜を買って帰るもはもちろんですが、

どんな出版社から、どんな楽譜が販売されているのか、

それぞれ、どんな特徴があるのか、などを見比べてみるのも楽しいですよ。